Heterogenität als gestalterisches Leitbild

Der Campus der Johannes Gutenberg-Universität ist ein beeindruckendes Zeugnis der städtebaulichen wie hochschulischen Entwicklung in Mainz seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und besitzt eine Reihe von bedeutenden Bauwerken der Nachkriegsmoderne. Jedoch wird die architektonische Heterogenität und Bedeutung einzelner Bauwerke oftmals missverstanden. Erkennbar wurde dies nach der Unterschutzstellung der Naturwissenschaftlichen Fakultät mit dem Hörsaalgebäude „Muschel“ (Lothar Leonards, 1964–1969) und der Zentralmensa (Hans Auras, 1980-1985), die von kritischen Reaktionen begleitet wurde. Vor allem die frühesten Gebäude auf dem Campus erscheinen manchem fremd, da ihre Sprache und Bedeutung heute nicht mehr unmittelbar ersichtlich ist.

Die Vielfalt der vorhandenen Baustile stellt jedoch eine charakteristische Stärke des Campus dar. Einzelne Bauphasen und Stile sind beinahe durchgängig ablesbar, wenn man beispielsweise von Osten nach Westen des Campus wandert: von den frühen Bebauungen der 1950er, den ersten übergreifenden Planungen während der Bau-Boom-Jahre der 1960er bis zu den Hochschulreformen 1970, die eine städtebauliche Zäsur für das Areal wie die Bauten bedeuteten. Ab den 1980er Jahren lässt sich eine formensprachliche wie bautypologische Neuausrichtung für die Hochschularchitektur erkennen, die noch stärker auf die zeitgemäßen wie zukünftigen Lern- und Arbeitsbedürfnisse ausgerichtet ist. Die Gebäude bekunden die stetig wachsenden Studierendenzahlen als einen wesentlichen Impuls für die Erweiterung des Campus-Areals. Die Qualität der Gebäude wiederum unterstreicht den Erfolg der JGU als wichtige nationale und internationale Hochschule.

Trotz der topografisch ausgerichteten Ost-West-Erweiterung in Bauetappen weist der Gutenberg-Campus eine frühe Quartierbildung auf. Die Geistes- und Naturwissenschaften erhielten zügig eigene Zentren, so wurden hochwertige Räume mit Aufenthaltsqualität – innen wie außen – geschaffen. Die Campusbauwerke sind Zeugnisse einer zukunftsweisenden Planung, die von ihrem Grundsatz her die behutsame und zugleich repräsentative Entwicklung der JGUzum Ziel hatte. Nicht alle Vorhaben konnten in die Realität umgesetzt werden, doch ermöglichen die seit den 1950/60er Jahren bis in unsere Gegenwart realisierten Projekte eine anschauliche Vorstellung von den insgesamt hohen Ansprüchen der aufeinanderfolgenden Planungskonzepte.

Der Campus als autarke Wissenschaftsstadt in der Stadt

Der Begriff „Campus“ stammt aus dem US-amerikanischen Wortgebrauch und bezeichnet ab dem 18. Jahrhundert ein Gebiet, auf dem die Universitäten Gebäude und Freiflächen speziell für Forschung und Lehre anlegen. Im Gegensatz zu den klassischen europäischen Universitäten, die sich über die Stadt verteilten bzw. Teil der innerstädtischen Anlage waren, orientierten sich vor allem in der Neuzeit und Moderne neugegründete Universitäten weltweit am Campus-Typus und bildeten auf diese Weise eigene Stadtviertel aus. Erst nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Ausdruck „Campus“ auch in Deutschland etabliert. Die 1946 wiedergegründete Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist eine der ersten Campusuniversitäten Deutschlands. Sie fasst unterschiedliche Gebäudetypen auf einem am Rande der Kernstadt in einer ehemaligen Flakkaserne gelegenen Areal zusammen, das eine eigene städtebauliche Infrastruktur besitzt. Mit der Nähe zur Stadt ist der Mainzer Campus aber auch gut an das zentrale städtische Straßennetz und die umliegenden Stadtviertel angebunden.

1945 – Die Idee einer baulichen Einheit

Hans Ueter ist der Architekt der ehemaligen Flakkaserne von 1938, die heute das Forum universitatis des Mainzer Campus bildet. 1946 wurde Ueter auch mit dem Wiederaufbau der nunmehr als Universität genutzten kriegsbeschädigten Flakkaserne und der Umwandlung des Kasernengeländes in einen Campus beauftragt. Er entwickelte einen übergreifenden Gesamtplan für die Universität.

Ein etappenweiser Ausbau war geplant, der einem einheitlichen stilistischen Konzept für die Neubauten folgen sollte. In der Zeichnung der Gesamtplanung ist im Osten die Flakkaserne, heute noch als Forum genutzt, zu erkennen, südlich davon das Kasino bzw. die Alte Mensa und westlich davon das Dormitorium. Alle Gebäude weisen eine markante U-Form im sog. Heimatschutzstil mit Achsensymmetrie auf, die dem barocken Schlossbau entlehnt ist. Auffällig an dem Gesamtplan von 1947 ist die Beibehaltung eines vorkriegszeitlichen Stils sowie der alten Infrastruktur. Die Formensprache der ehemaligen Kaserne sollte bruchlos für die Universitätsneubauten fortgeführt werden. Der Plan zeigt eine südliche Bebauung, die durchgehend die Bautypen und Gestaltungen der Ur-Gebäude weiterbildet. Die Zweigeschossigkeit der Neubauten mit strengen Fensterreihen und die Sattelbedachung waren ebenso für die Neubauten vorgesehen.

Die Pläne von Hans Ueter wurden nicht realisiert, und erste Erweiterungen konnten aufgrund von Baumaterialmangel und fehlenden finanziellen Mitteln nur durch Ergänzungen vorgenommen werden. Während ab 1945 vor allem das Hauptgebäude der ehem. Flakkaserne wiederhergestellt wurde, fand in den 1950er Jahren ein Ausbau der ehemaligen Baracken im Jakob-Welder-Weg statt. Die Baracken wurden durch zusätzliche Flügel ergänzt: Es entstanden die sogenannten Bauten H bis N. 1957 wurde der Bau M-Haupt im Stil der 50er-Jahre-Moderne realisiert. Bis heute sind noch Teile wie das Gebäude der alten Chemie vorhanden.

1960 – die erstmalige Planung von fachlichen Zentren auf dem Campus

In den 1960er und 1970er Jahren nahm die Entwicklung der Johannes Gutenberg-Universität rasant zu. Grund hierfür waren u. a. die ansteigenden Immatrikulationen, die auch mit dem Wirtschafts- und Bauboom primär der 60er Jahre zusammenhingen. Die damalige Infrastruktur und die Energieversorgung der JGU reichten nicht mehr für die benötigten immensen Kapazitäten aus. Labore und Hörsäle waren für die Massen an Menschen zu klein geworden. Dies erforderte einen schnellen, aber auch repräsentativen Ausbau der Hochschule und bedeutete zugleich ein Umdenken traditioneller universitärer Strukturen. Es begann eine Demokratisierung und partizipative Neuausrichtung der Universität.

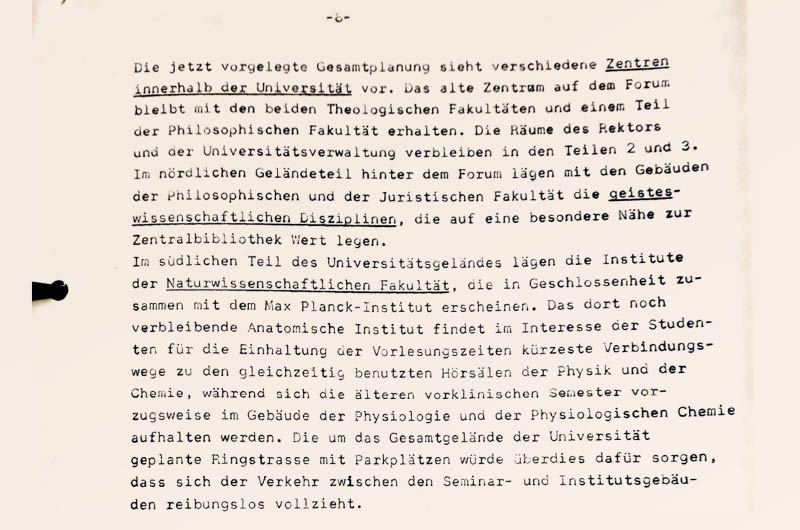

Die Neugestaltung der JGU mit dem Ziel, die Hochschule international konkurrenzfähig zu machen, war bereits in den 1960er Jahren ein Ziel. Es war Peter Altmaier, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, der 1961 ein großes Finanzpaket für den Ausbau auf den Weg brachte. Aus der 1961 verfassten „Denkschrift zur Verwirklichung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates im Bereich der Bauten auf dem Universitätsgelände“ geht ein zweiter Gesamtplan für den Mainzer Universitätscampus hervor. Er beschreibt mehrere große Baugruppen für die Universität, darunter die Naturwissenschaftliche Fakultät mit Hörsaalgebäude (Lothar Leonards, 1964–1968 und 1967–1969), die Philosophische Fakultät (Lothar Leonards, 1963–68), damals noch als Hochhaus gedacht, sowie ein Hörsaalgebäude, das ursprünglich an das Forum universitatis anknüpfen, später dann an Stelle des Schirrhofes errichtet werden sollte (dort steht heute das ReWi I). Auch wurden weitere Gebäude für die Medizinische Fakultät, die Chemischen Institute als auch Studentenwohnheime (Inter I und II), Studierendenhaus und neue Mensa (beide erst in den 1980ern realisiert) geplant (Abb. 7). Bereits in diesem Dokument war die Bildung von zusammenhängenden Baugruppen vorgesehen: „Die Gesamtplanung von 1961 sieht verschiedene Zentren innerhalb der Universität vor“, die sich eindeutig von dem Hauptgebäude der ehemaligen Kaserne abgrenzen und Quartiere bilden sollten.

Dass sich die JGU den Bau-Boom der 1960er-Jahre zunutze machte, zeigt sich auch an folgendem Zitat aus der Denkschrift: „Die vorliegende Planung geht von dem Grundgedanken aus, dass die jetzige Gestaltung der Mainzer Universität nur eine grossräumige Planung zulässt, die den jetzigen Gesamtcharakter der Universitätsanlage erhält.“ Aufgrund des akuten Raummangels wurde auf Schnellbauten gesetzt, die sich durch ihre Funktionalität in Form und Gestalt auszeichnen. So entstanden in den 1960er Jahren und in knapper Folge das erste Haus Recht und Wirtschaft, die Zentralbibliothek, die Naturwissenschaftliche Fakultät sowie das Philosophicum, beide nun mit eigenen Hörsaalgebäuden.

1967 – gesamtheitliche Planung des Westcampus mit Studierendenzentrum

Der Erweiterungsplan des Campus von 1965 bis 1967 sah eine umfassende Neubebauung des westlichen Campusgebiets vor und war mit 300 bis 400 Millionen DM veranschlagt. „[D]em modernen Verkehr Rechnung tragend“, wurde das Areal autogerecht geplant „mit zwei Ebenen, je einer für Fußgänger und für Fahrverkehr“ sowie mit ausreichend Parkplatzfläche. Die Vollendung dieses Großprojekts sollte das Jahr 1977 sein, in dem die 500-Jahr-Feier der JGU seit der Gründung der alten Universität im Jahre 1477 stattfand. Das Erweiterungsprojekt sollte „die Stellung der Universität in der heutigen Gesellschaft, ihren Sinn und Nutzen erneut sichtbar […]“ machen. Ziel war es, „die seit Jahren in Angriff genommene Ausgestaltung der Universitäten künftig in einem neuen Lichte sehen zu lassen“. Der Ausbau der universitären Infrastruktur war notwendig, um den weiter fortbestehenden Rückstand an Gebäuden und deren Vernetzung aufzuholen. Zeitgleich fällt die Verbesserung der Infrastruktur mit der 1965 beschlossenen Stadtkerntangente und dem Bau des Autobahnrings rund um Mainz zusammen. In diese Verkehrsprojekte wurde auch der Gutenberg-Campus eingebunden, der eine direkte Verbindung von der angrenzenden Saarstraße aus in Richtung A66 und A60 zum heutigen Autobahnring besitzt.

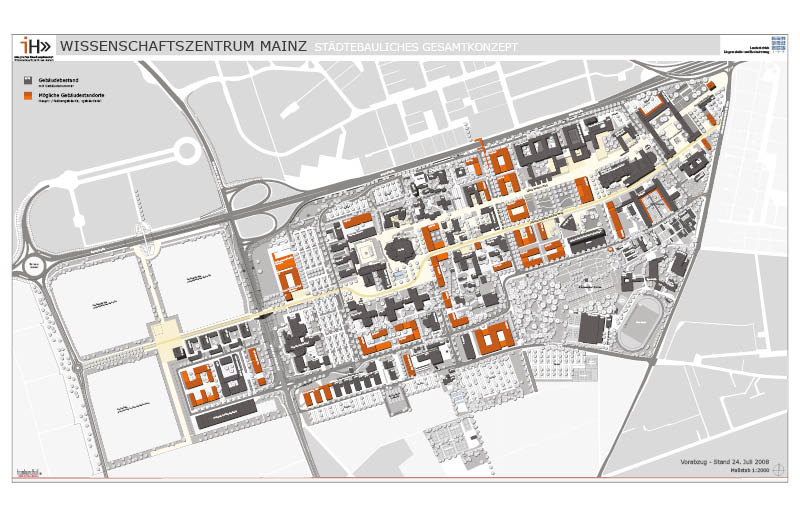

Der 1967 veröffentlichte Erweiterungsplan samt Campusmodell sah eine erstmalige städtebauliche Zäsur auf dem Areal vor: Während bis dato die Hochschulgebäude entlang der historischen Kasernenachsen errichtet wurden, ist das damals noch unbebaute westliche Gebiet als Reißbrettentwurf, d. h. in einem Durchgang und nach neuen Paradigmen geplant worden. Die alten Straßenachsen von Jakob-Welder-Weg und Johann-Joachim-Becher-Weg wurden nicht fortgeführt, sondern durch eine Querstraße, den heutigen Staudingerweg, bewusst zu Ende gebracht. Statt entlang von Straßen, sollte eine freiere Bebauung mit einer Folge von Plätzen realisiert werden. Die geplante neue Zentralmensa war als Zentrum für das Areal angedacht. Bereits 1967 war festgelegt worden, dass im Westen vornehmlich die Naturwissenschaften in Neubauten untergebracht werden sollen. Dieses Vorhaben wurde beibehalten und bis 2021 größtenteils realisiert.

Bemerkenswert ist der damals geplante Umzug der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften von Osten in den neuen Westen. Sie hätten ein komplett neues Gebäude erhalten, während das alte ReWi von 1960 (Hans Joachim Lenz) aufgrund der Nähe zur Zentralbibliothek als dessen Erweiterung dienen sollte. Heute steht das neue ReWi (Herbert Hauss, 1991) gegenüber dem Altbau (Abb. 7). Im östlichen Areal des Campus war dafür ein neues Hörsaalzentrum mit Auditorium maximum für 1600 Personen geplant, das als neues Forum beschrieben wird. Es sollte sich an das Forum universitatis angliedern, wofür ein Trakt hätte angerissen werden sollen. Es wurde nicht realisiert.

1970 – Hochschulreformen

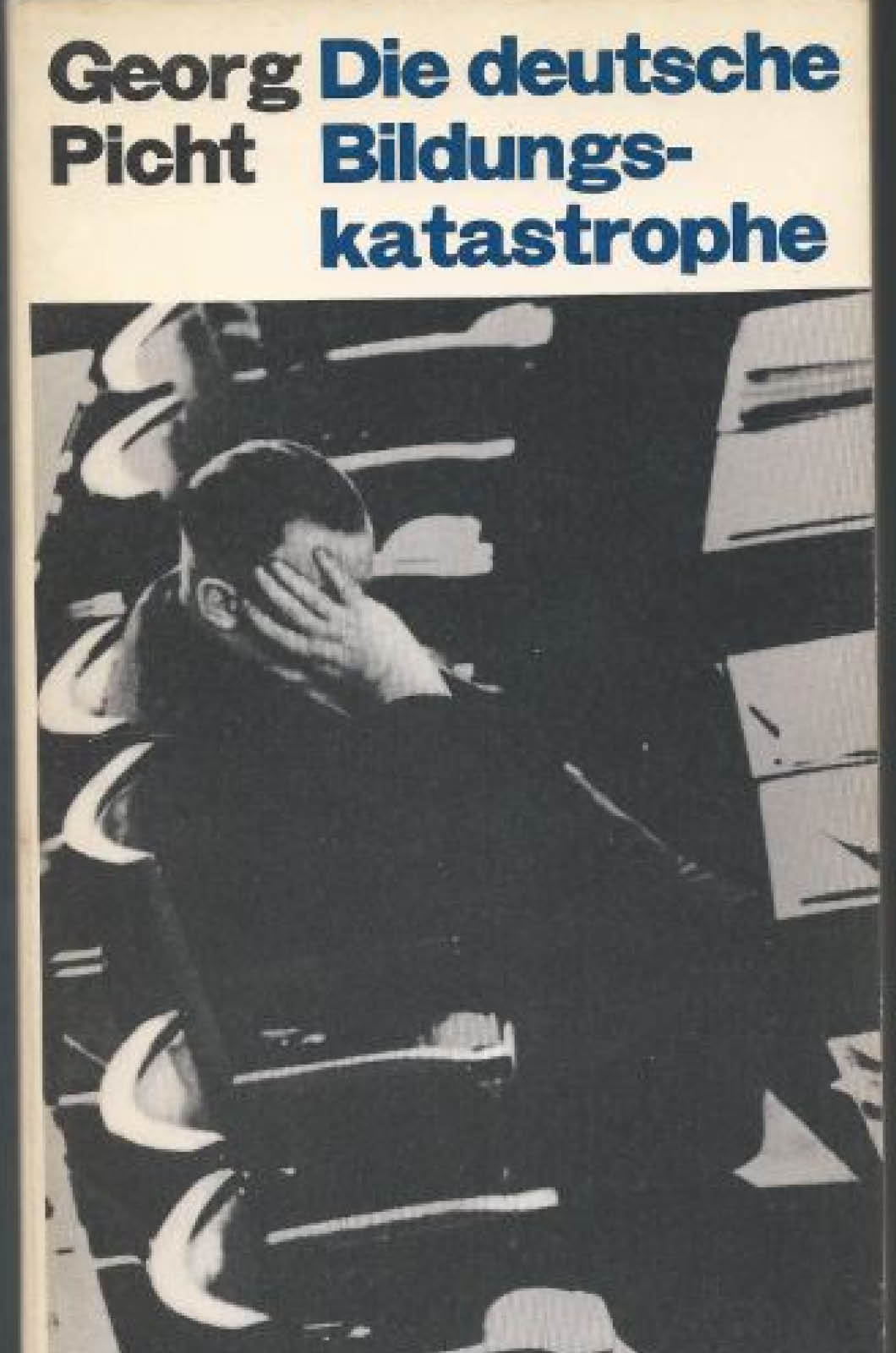

Der 1967 entwickelte Erweiterungsplan für den Gutenberg-Campus und der darin verzeichnete städtebauliche Paradigmenwechsel ist gleichermaßen auf die 1965 in Deutschland beginnenden Hochschulreformen zurückzuführen. 1964 erlangte Georg Pichts Artikel über die „Bildungskatastrophe“ Aufsehen, der den Wunsch nach Reformen befeuerte. Der Anstieg der Studierendenzahlen und die damit einhergehende Notwendigkeit eines schnelleren Universitätsausbaus förderten ebenso das Bedürfnis nach Hochschulreformen. Die Ordinarien unter den Professoren wehrten sich jedoch mehrheitlich gegen tiefgreifende Reformen, da sie eine Infragestellung der alten deutschen Hochschultradition und ihrer darin verankerten herausgehobenen Position befürchteten.

1968 erreichten die Studierendenproteste Mainz; kritisiert wurden u.a. das mangelhafte Bildungssystem und das fehlende Mitspracherecht der Student:innen, des akademischen Mittelbaus sowie habilitierter Personen in den universitären Gremien und hochschulpolitischen Entscheidungsprozessen. 1970 wurde ein neues Hochschulgesetz für Rheinland-Pfalz verabschiedet, das auch einen weiteren massiven Ausbau der JGU vorsah. Den Forderungen der protestierenden Student:innen wurde nachgekommen und die Mitwirkung in universitären Gremien erleichtert. Der Erweiterungsplan des Gutenberg-Campus von 1967 und die Umstrukturierung der Universität hin zu einer demokratisch-partizipativen, national wie international agierenden Wissenschaftsinstitution stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang zu diesen Reformen.

Die 1970er Jahren waren aber auch aufgrund der damaligen Wirtschaftskrise von einem Sparzwang und entsprechenden Kürzungen der Ausbaupläne für den Campus geprägt. So stagnierte 1972/73 die universitäre Expansion. Das Problem des Raummangels bestand allerdings weiterhin. Zeitgleich wurde ein Rahmenplan für Hochschulbau erstellt, der eine Standardisierung aller Einrichtungen vorsah – dadurch mussten bestehende Planungen wie der Erweiterungsplan von 1967 nach und nach angepasst werden. Die Schnellbauten bzw. Sofortbauten SB I und SB II bis IV entstanden: Sie waren als vorläufige Gebäude geplant, die nach ca. fünf Jahren für neue Konzepte abgebaut werden sollten. Der Bau SB II bis IV steht jedoch bis heute.

Ab 1970 wurden am damaligen westlichen Rand des Campus die neuen, monumentalen Institutsgebäude für Mathematik, Informatik und Physik gebaut. Sie werden auch als „Kreuzbauten“ aufgrund ihres typischen Grundrisses bezeichnet. Als drei identische Baukörper sind sie an wenigen Punkten mit Brücken verbunden. Die Gebäude zeichnen sich durch ihre Modulhaftigkeit aus, die auf einer Fertigbauweise beruht, um schnell viel Raum zu erzeugen. Ein Vorbild für die Architektur könnte die einheitliche Bebauung der Ruhr-Universität in Bochum gewesen sein, deren vielbeachtete Gesamtplanung fast vollständig realisiert wurde. Die Mainzer Kreuzbauten sorgten im Bereich der Naturwissenschaften für eine erhebliche Entspannung der Raumnot. In ihrem Erscheinungsbild bilden sie immense Lehr- und Lernmaschinen, die sich auch städtebaulich und stilistisch einprägen.

1975 wurde die Zentralmensa durch den Münchener Architekten Hans Auras entworfen. Wenn auch erst ab 1980 gebaut, verfolgt ihre Gestaltung und Einbettung in den Campus die Idee des Gesamtplans von 1967: Die Zentralmensa bildet bis heute das Zentrum des westlichen Campus. Als rücksichtsvoll in die Campusstruktur integrierter, bezugsreicher Bau stellt sie die Nutzer:innen mit ihren Bedürfnissen nach einer hohen, auch kommunikativen Aufenthaltsqualität während der Mittagspause in das Zentrum des Baukonzepts. Mit den nördlich gelegenen Student:innenwohnheimen und dem Studierendenhaus, das ebenfalls von Auras entworfen wurde, entstand ein Quartier speziell für die Studierenden. Dieses Quartier bildet ein soziales Bindeglied zwischen den Geistes- und Natur, Rechts- und Sozialwissenschaften, das den fachlich wie menschlich vielfältigen Lebens- und Arbeitsalltag der Studierenden auf dem Campus an diesem Ort eint.

1990 und der Übergang in das 21. Jahrhundert: Konkurrenz und Wettbewerb als Leitideen

Ab den 1990er Jahren lässt sich in Deutschland unter dem Motto der „Wissensgesellschaft“ eine erneute Bildungsexpansion verzeichnen, die zu einer verstärkten Konkurrenz der JGU mit anderen deutschen und internationalen Universitäten führte und auch die tiefgreifende Umgestaltung der Studiengänge durch den europaweit durchgeführten Bologna-Prozess umfasste. Das Leitbild der Hochschulen verschob sich in dieser Zeit hin zu Forschungs- und Lehrinstitutionen, die neben der Grundlagenforschung verstärkt auch ein anwendungsorientiertes Profil mit Blick auf die spezifischen Interessen von Wirtschaft und Industrie ausbilden sollten. Zudem war eine Stärkung der Spitzenforschung beabsichtigt, was durch den massiven Ausbau der drittmittelbasierten Forschungsförderung und die Einführung kompetitiver Förderinstrumente erreicht werden sollte. Wesentlich stärker als in den Jahrzehnten zuvor befand sich damit auch die JGU in einem nationalen wie internationalen Wettbewerb um die beste Position im Universitäts- und Wissenschaftsranking. Zu den entscheidenden Standortfaktoren in diesem Wettbewerb gehören bis heute die Universitätsbauten, was sowohl für ihre funktionale als auch ihre gestalterisch-ästhetische Seite gilt.